FlexiSpotは、定番の電動昇降デスクブランド。

そんな中でも、唯一”コの字型”という特徴がある「E7 Pro」を選択しました。

FlexiSpot「E7 Pro」のレビューについて、当記事でまとめました。

「E7 Pro」の特徴や、それ以外のモデルとも比較しています。

また、FlexiSpotの導入で、実際どのように快適に快適になったのか?

初めて電動昇降デスクを使用してみたユーザーとして、詳細な使用感をご紹介できればと思います。

- FlexiSpot E7 Proのレビュー

→ 6つのポイントでご紹介 - 初の電動昇降デスクレビュー

→ 電動昇降デスクを使って実際どう?

FlexiSpot E7 Pro レビュー

早速ですが、FlexiSpot E7 Proのレビューです。

レビューの要点をまとめたものが下記。

- コの字型は収納力が段違い

- タッチパネルで高さを操作

- 記録した4つの高さにワンタッチで移動

- モーターの音はかなり静か

- 揺れはそこまで気にしなくてよさそう

- その他の基本機能は全て搭載

総合的には大満足で、FlexiSpotを導入して正解でした。

FlexiSpotは「E7」を使っている方が多い印象ですが、コの字型で使える「E7 Pro」のメリットも感じました。

ちなみにFlexiSpot純正の天板は高かったので、IKEAのトロッテンシリーズの天板を別途購入して使っています。

140×80cmで7千円未満は安すぎ。

電動ドライバー無しでも、簡単なドライバーとFlexiSpot付属の工具だけで完成しました。

手首をやられながらも、なんとか力技DIYで出来なくもないレベルかと。

コの字型は収納力が段違い

そもそもFlexiSpot E7 Proを選択した理由は、FlexiSpotで唯一のコの字型モデルだから。

デスクは部屋の面積をかなり占めてしまいます。

しかしながら、デスクやベッドでは長い時間を過ごすからこそ、小さくしたり簡易的なものにはしたくありません。

そうなるとデスクの下を有効活用できるかどうかは、かなり重要なポイントです。

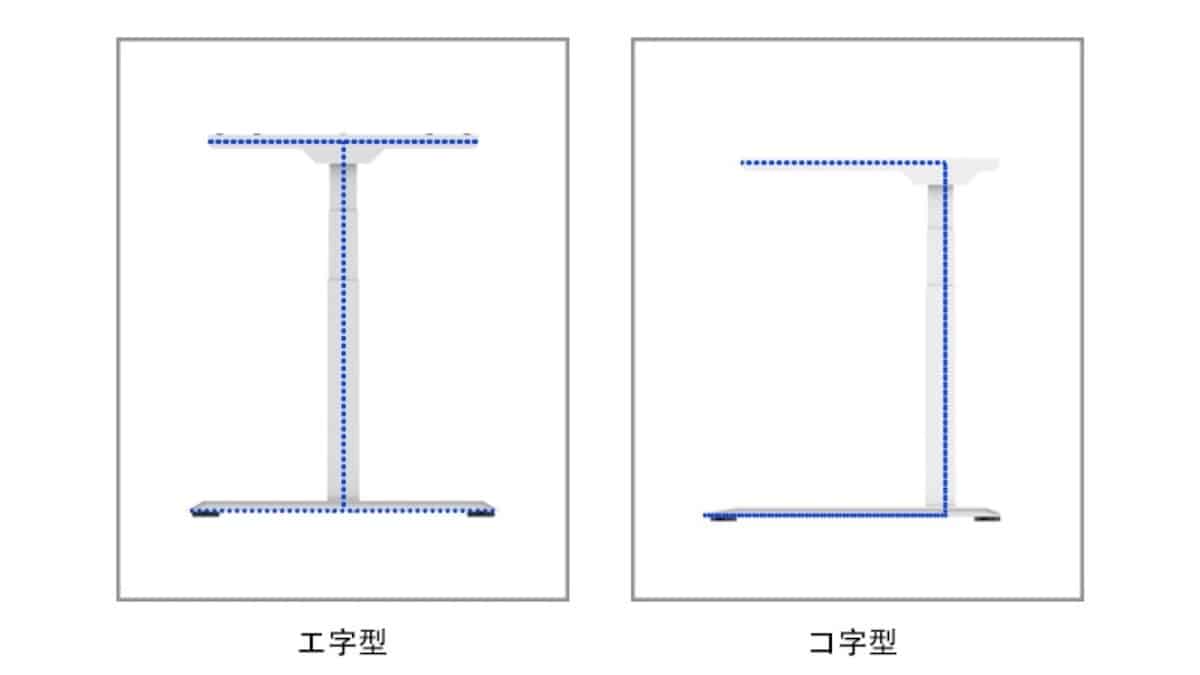

他のFlexiSpotは「エの字型」ですが、「コの字型」のE7 Proなら両脇にラックを設置できます。

ラック間は80cm程空いているので、見た目ほど狭くはありません。

そこには、水・プロテイン・朝食(フルグラ)・楽器類が、常時(乱雑に)スタンバイしている状態。

デスクに居る時間が長いからこそ、その近くにはよく使うものをたくさん置いておきたいものです。

より効率的なデスクを構築するには、コの字型で使えるE7 Proは非常に優秀。

また、FlexiSpotの電源部分が足に当たることもなく、理にかなった構造だと思います。

確かにデスク下のスッキリ具合は、ラックを入れたおかげでそこまでありません。

とは言え、そのデスクで何をするか(何を生み出すか)の方が重要で、見せるためのデスクを構築するのは本末転倒。

タッチパネルで高さを操作

FlexiSpot E7 Proは最上位モデルなだけに、使っていて機能に不足を感じることはありません。

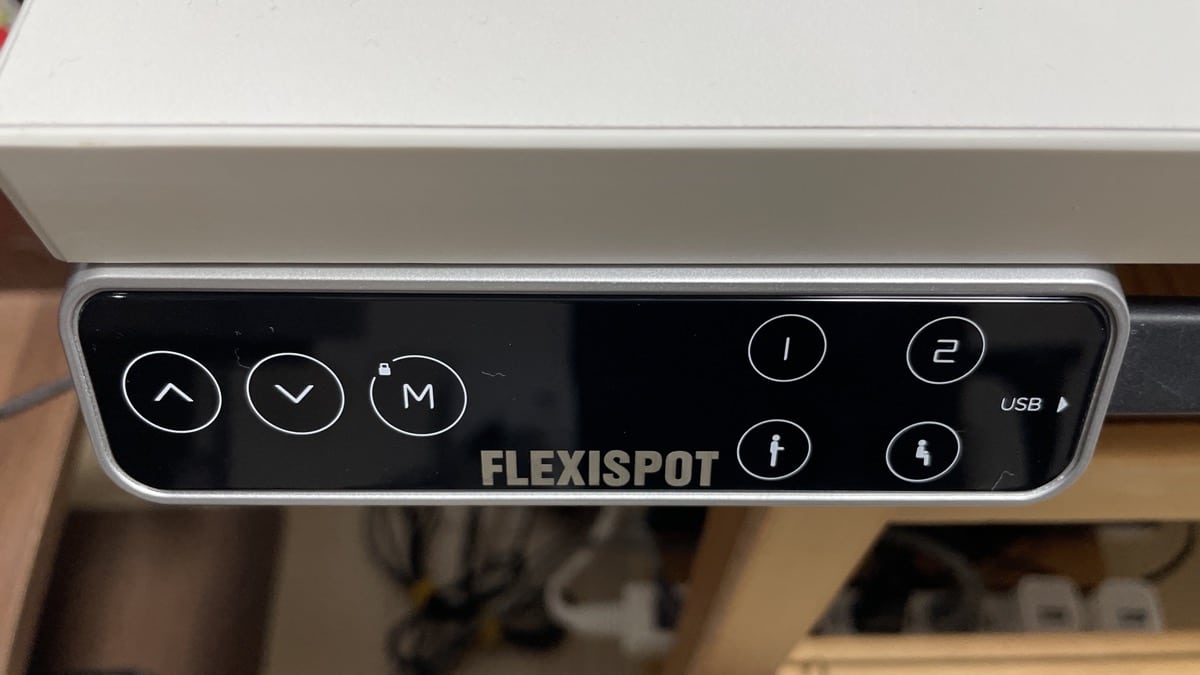

例えば、全面にはタッチパネルが配置されて、ここで高さを操作することになります。

矢印をタッチすると、デスクの高さを手動で調整することができます。

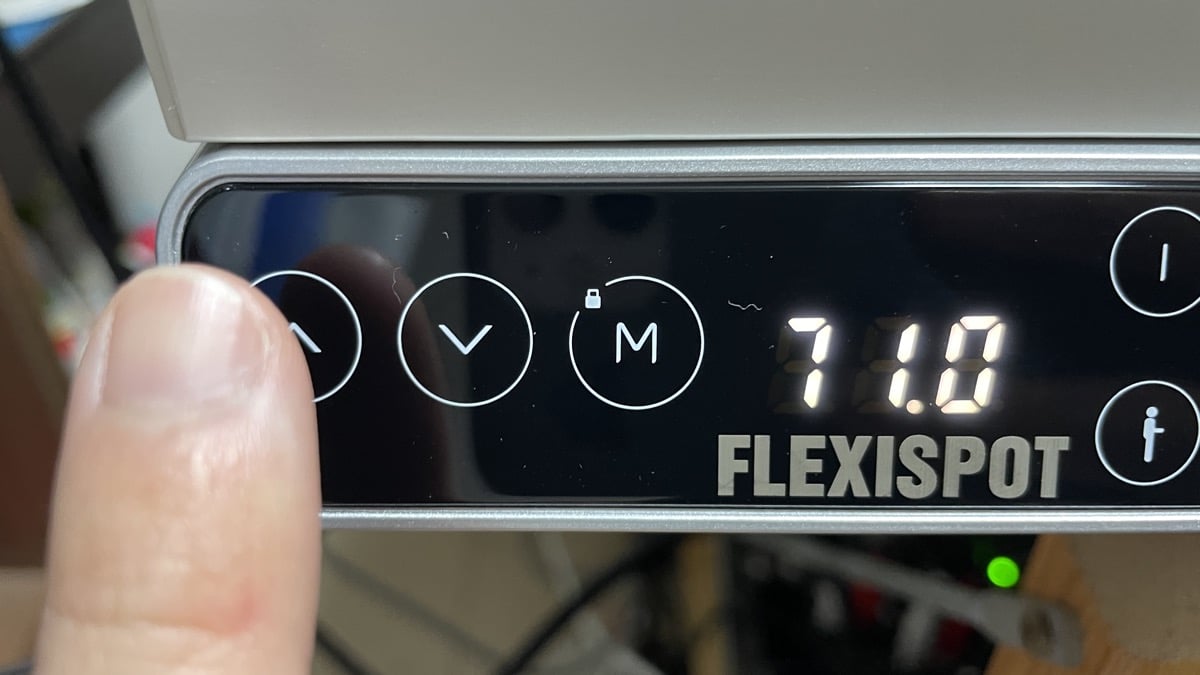

高さが数値でも表示されるようになっていて、理想の高さを探しやすいのも魅力です。

立って作業できるだけでなく、座った状態も理想の高さを追求できます。

また、タッチパネルの右側には、USB端子が付属しています。

デスクのすぐ脇から出るのは案外便利で、充電等に便利な端子になるでしょう。

ただし組み立て前に確認しておきたいのが、タッチパネルの設置位置です。

幅を伸ばした状態で説明書通りに組み立てると、タッチパネルが(配線上の都合で)右側の位置にきます。

左側が良いという方は、ビーム(電源コントロール部分)を逆さにして組み立てましょう。

記録した4つの高さにワンタッチで移動

タッチパネルで高さを上下に調整できることは前述しました。

何度か使い慣れると、座っている時のベストな高さ、立っている時のベストな高さが分かってきます。

FlexiSpot E7 Proは高さを記録してくことが出来て、最大4つの高さにワンタッチで調整する機能が搭載しています。

その他のボタンと合わせて、各ボタンの機能を確認しておくと下記の通り。

- ↑:手動で昇降デスクを高くする

- ↓:手動で昇降デスクを低くする

- M:高さを記録(長押しでロック)

- 立ちマーク:「立ちマーク」の高さまで移動

- 座りマーク:「座りマーク」の高さまで移動

- 1:「1」の高さまで移動

- 2:「2」の高さまで移動

後半4つの記録ボタンで、設定した高さに移動してくれる仕組みです。

僕の場合は、「立ち」・「座り」と別に、読書がしやすい高さも割り当てています。

モーターの音はかなり静か

E7 Proに限らず、FlexiSpotシリーズの高さ記録は、「M」ボタンと合わせて設定します。

まずは好みの高さに手動で調整。

「Mボタンを押すと、LED画面に「5-」と表示されます。

その状態で、それぞれの記録ボタンを押すと、高さが設定できます。

理想となる高さの目安は、身長によって決まります。

FlexiSpotの公式サイトには、身長を入力するだけで自動計算してくれるページも用意されています。

この数値を元に、微調整しながら好みの高さを探すイメージです。

FlexiSpot E7 Proは上位クラスのデュアルモーターを使っていて、モーター音もそこまで気になりません。

下記がiPhoneで撮影したものを、そのまま貼り付けた映像。

FlexiSpotの「E7 Pro」を購入。

— ボチログ (@_bszr) December 16, 2022

唯一の"コの字型"で、デスク下にも収納できるのが神。

初の電動昇降デスクは、自宅とカフェの間的位置付けで作業が捗る🤗

モーター音も、動画にある通り静か。

たしかに初期投資は高いけど、一生モノとしては全然アリかと🤔@FlexiSpot_JP #FlexiSpotのある暮らし pic.twitter.com/nIlRV7uB2h

揺れはそこまで気にしなくてよさそう

FlexiSpot E7 Proはコの字型であるがゆえに、「エの字型」と比較すると物理的に揺れやすい設計です。

購入前に唯一心配していた点でした。

FlexiSpot E7 Proの揺れについて、レビューするなら下記の通り。

- 総評:普通に作業している分には気にならない

- デスクにもたれかかると少し揺れる

140×80cmサイズと、かなり大きめな天板を使っている我が家のデスク環境。

それでも気になる揺れは起きず、ほとんど気にする必要は無いものと考えてよさそうです。

ただし、デスクに体重をかけるクセがある方は、体重をかけた側が若干沈むことを把握しておきましょう。

ちなみに積載重量は100kgですが、全体重をかけたりする使い方は控えた方がよさそうです。

その他の基本機能は全て搭載

前述した通りFlexiSpot E7 Proは最上位モデルで、基本的な機能は全て搭載していると考えてしまってOK。

他にも機能がたくさん詰まっているモデルです。

その他FlexiSpot E7 Proの機能をまとめたものが下記。

- ロックボタン機能

→ 高さをロックしてパネルの誤タッチを防ぐ - 障害物検知

→ 上下している際、障害物にぶつかると止まる - デュアルモーター搭載

→ 上下が早くて静か - 昇降範囲が広い

→ 60~125cm

どのFlexiSpotモデルには搭載しているのか?等については後述します。

(クリックで比較している箇所にジャンプ)

初の電動昇降デスクを使い始めたレビュー

そもそも論ですが、電動昇降デスクを使うメリットはどこにあるのでしょうか?

その部分についても、初めて電動昇降デスクを導入したユーザーとしてご紹介させてください。

実際のレビューとしては、ざっくり下記の通り。

- 総評:気分転換と健康改善目的なら全然アリ

- カフェ・自宅の中間的な立ち位置

電動昇降デスクを使ったら、実際どう便利になる?

というイメージが中々付きにくい方には、ご覧いただきたい内容です。

健康改善や気分転換が目的なら全然アリ

電動昇降デスクの導入に、どんなことを目的としていますか?

僕個人としては、健康改善・気分転換・効率向上を目的としていました。

そしてFlexiSpot E7 Proを導入して、具体的にこれらの悩みが解消されました。

- お尻のブツブツ(ニキビ)が増えてきた

- 座ったままダラダラする時間が多かった

- ずっと同じ姿勢で頭がボーッとする

特に座ると痛いお尻のニキビは、お恥ずかしながら深刻で、やはり座りすぎが原因だったらしい。

薬を塗っては治るを繰り返していたのが、僕の場合FlexiSpotを導入してから消えて無くなりました。

また、定期的に立って作業することで、時間をより効率的に使える効果も感じました。

生産性を調査したデータもあって、立って行った方がより生産性が高いミーティングが出来たという結果も出ています。

以下、ワシントン大学の記事(英文)です。

「人間座りすぎ問題」の善悪は、正直なんとも言えません。

しかしながら、運動量の低下が健康的に最悪なのは明確。

筋トレで50kg持つのも無論大変ですが、自重を支えるのもまた筋トレ。

デスクワーク時間の長い方は、根本となるデスクワークスタイルから改善していくのも手です。

カフェ・自宅の中間的な立ち位置

初の電動昇降デスクが生活に馴染むかは、かなり不安でした。

正直なところ、本当に使うかな?とも思っていました。

ですが結果的には、座り・立ちの切り替えが出来るだけでも、だいぶ印象が変わりました。

一言でいうと、FlexiSpotはカフェ・自宅の中間的な立ち位置だと思っています。

気分次第で環境を使い分けることができる、というメリットは予想以上に快適。

例えば僕自身の使い分けは、下記をイメージしていただくと分かりやすいかも。

- 自宅(座り)

→ 肩の力を抜いて集中したい - 電動昇降デスク(立ち)

→ 自宅で今すぐ集中したい - カフェ

→ 短時間で集中したい

同じ自宅でも座り・立ちを繰り返すことで、集中力を持続させられる印象があります。

とは言え、1時間以上もの立ちっぱなしは、慣れなければ厳しいでしょう。

ダラけたら座る立つ、またダラけたら座るの繰り返しが重要です。

まとめるとFlexiSpotには、時間あたりの生産性を高めながら、座ってダラダラしてしまう無駄を省く効果がありました。

少なくとも僕の場合は。

比較:FlexiSpot E7 Proと、他モデルの違いは?

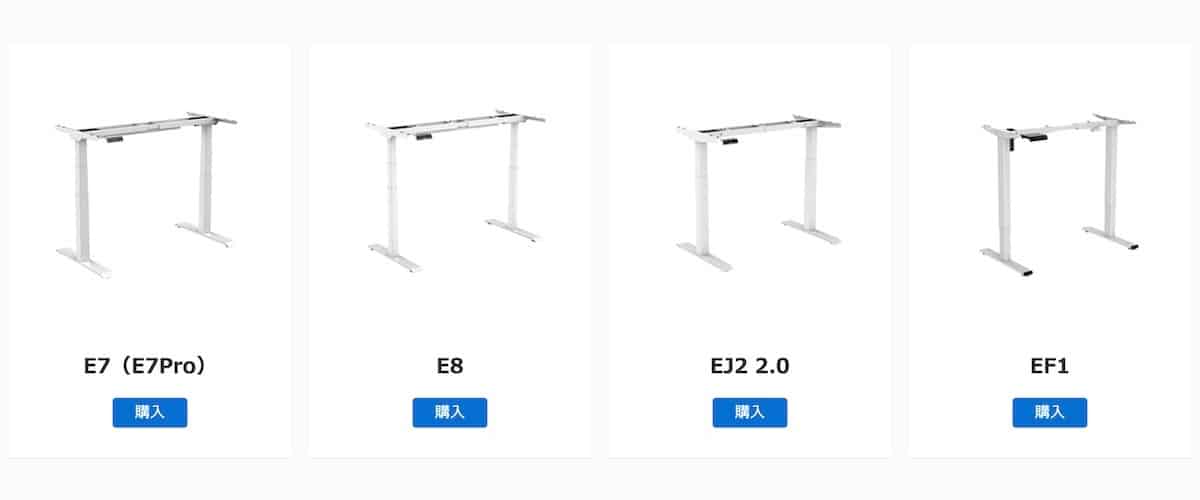

FlexiSpot製の電動昇降デスクはいくつも発売されていて、かなり複雑になっているのが現状。

種類が多くて、何が最適なのかがよく分からない印象すらあります。

いくつかFlexiSpotの定番のモデルを比較して、その違いを確認しておきましょう。

選ぶ上で重要なポイントは赤字にしています。

| E7 Pro | E7 | E8 | EJ2 | EF1 | |

| 形 | コの字型 | エの字型 | |||

| 昇降範囲 | 60~125cm | 58~123cm | 60~125cm | 69~118cm | 71~121cm |

| 対応天板 | 幅120~200cm 奥行60~80cm 厚み≥2cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm 厚み≥2cm | |||

| 積載重量 | 100kg | 125kg | 100kg | 70kg | |

| モーター昇降速度 | デュアルモーター 38mm/s | デュアルモーター 32mm/s | デュアルモーター 25mm/s | ||

| 障害物検知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| メモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| ロック | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

| USB | ○ | × | ○ | × | × |

| パネル | タッチパネル | 物理ボタン | |||

| 販売 | FlexiSpot公式サイト限定 | FlexiSpot公式サイト or その他Amazon等 | |||

| 価格 | ¥57,200 | ¥61,600 | ¥66,000 | ¥53,900 | ¥30,800 |

項目が多くて恐縮ですが、比較してみるとそこまで大きな違いはありません。

各モデルの特徴を、一言で要点をまとめたものが下記。

「E7 Pro」か「E7」を選べば無難で、安い「EF1」は人を選ぶかもしれません。

その上、エントリーモデルとなる「EF1」以外の価格は大差ありません。

迷った方は、下記のポイントから順番に決めていくといいでしょう。

- 形

→ コの字型なら「E7 Pro」の一択 - 昇降範囲

→ 理想の高さを計算(FlexiSpotの自動計算ページ参照)。上下の余裕を確保して選択 - 対応天板

→ 使いたい天板の幅から選択

また、おせっかいばかりで恐縮ですが、購入前にFlexiSpotの自動計算ページを過信しすぎ無い方がいいでしょう。

私自身74cmとの計算結果でしたが、70cm程まで下げて使用しています。

ポイントを絞って、気になる違いを簡単に比較してみましょう。

FlexiSpot「E7 Pro」と「E7」の違いは、ほぼ形だけ

| E7 Pro | E7 | |

| 形 | コの字型 | エの字型 |

| 昇降範囲 | 60~125cm | 58~123cm |

| 対応天板 | 幅120~200cm 奥行60~80cm 厚み≥2cm | |

| 積載重量 | 100kg | 125kg |

| モーター昇降速度 | デュアルモーター 38mm/s | |

| 障害物検知 | ○ | ○ |

| メモリ | ○ | ○ |

| ロック | ○ | ○ |

| USB | ○ | × |

| パネル | タッチパネル | |

| 販売 | FlexiSpot公式サイト限定 | FlexiSpot公式サイト or その他Amazon等 |

| 価格 | ¥57,200 | ¥61,600 |

FlexiSpot「E7 Pro」と「E7」の違いは、下記の通り。

- E7 Proの特徴

→ コの字型

→ USBが有る - E7の特徴

→ エの字型

→ USBが無い

つまりは、形で選べばOK。

USBにはそこまでこだわる必要無し。

FlexiSpot「E8」と「EJ2」の立ち位置は微妙

| E7 Pro | E8 | EJ2 | |

| 形 | コの字型 | エの字型 | |

| 昇降範囲 | 60~125cm | 60~125cm | 69~118cm |

| 対応天板 | 幅120~200cm 奥行60~80cm 厚み≥2cm | ||

| 積載重量 | 100kg | 100kg | 70kg |

| モーター昇降速度 | デュアルモーター 38mm/s | デュアルモーター 32mm/s | |

| 障害物検知 | ○ | ○ | ○ |

| メモリ | ○ | ○ | ○ |

| ロック | ○ | ○ | ○ |

| USB | ○ | ○ | × |

| パネル | タッチパネル | ||

| 販売 | FlexiSpot公式サイト限定 | FlexiSpot公式サイト or その他Amazon等 | |

| 価格 | ¥57,200 | ¥66,000 | ¥53,900 |

FlexiSpot「E8」と「EJ2」は、正直なところ立ち位置が微妙だと思います。

それぞれ特徴はありますが、そこまで決定的な違いでもありません。

- E8の特徴

→ USBが有るエの字型

→ デスクの脚が円形

→ 少し高い - EJ2の特徴

→ 昇降範囲が少し狭い

→ 昇降速度が少し遅い

→ USBが無い

「EJ2」の昇降範囲は69~118cmで、特に下限の69cmは少し厄介かもしれません。

座高が低い方は、69cmが高く感じると思います。

173cmの筆者ですが70cm前後で使っているため、170cm未満の方には推奨しません。

FlexiSpot「EF1」は少し人を選ぶかも

| E7 Pro | EF1 | |

| 形 | コの字型 | エの字型 |

| 昇降範囲 | 60~125cm | 71~121cm |

| 対応天板 | 幅120~200cm 奥行60~80cm 厚み≥2cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm 厚み≥2cm |

| 積載重量 | 100kg | 70kg |

| モーター昇降速度 | デュアルモーター 38mm/s | デュアルモーター 25mm/s |

| 障害物検知 | ○ | ○ |

| メモリ | ○ | ○ |

| ロック | ○ | × |

| USB | ○ | × |

| パネル | タッチパネル | 物理ボタン |

| 販売 | FlexiSpot公式サイト限定 | FlexiSpot公式サイト or その他Amazon等 |

| 価格 | ¥57,200 | ¥30,800 |

一気に価格が安くなるのはFlexiSpot「EF1」です。

とはいえ注意点も多く、下記のポイントを押さえておく必要があります

- EF1の特徴

→ 昇降範囲が狭い

→ 対応する天板の幅が狭い

→ 昇降速度が遅め

→ ロック機能が付いていない

特に、昇降範囲の狭さには注意が必要です。

万が一ですが71cmでも高かったことを考えると、身長175cm未満の方にはおすすめできません。

また、コンパクトなサイズの天板でデスクを組み立てると、操作パネルに誤って触れてしまうことも多くなります。

しかし「BF1」にはロック機能が搭載されておらず、天板が100cm近辺の方は要注意です。

まとめ:コの字型FlexiSpot「E7 Pro」レビュー

再度内容をまとめると、下記の通りでした。

- コの字型は収納力が段違い

- タッチパネルで高さを操作

- 記録した4つの高さにワンタッチで移動

- モーターの音はかなり静か

- 揺れはそこまで気にしなくてよさそう

- その他の基本機能は全て搭載

散々書いた通り、FlexiSpotはコの字の「E7 Pro」で実用性を選ぶのがおすすめ。

長時間利用するデスクだからこそ、簡単に物へとアクセスできる収納力を用意しておくべきだと思います。

FlexiSpotは「E7」についてのレビューが多い印象ですが、「E7 Pro」が一般的になってもいいのでは。

その他のFlexiSpotは、下記のポイントでまとめられます。

デスク周りのガジェット・機材類は、こちらの記事でまとめてご紹介しています。

コメント